フィールドワーク科目

社会共創学部では、実践力育成科目群で多様なステークホルダーと協働する「フィールドワーク科目」を展開しています。

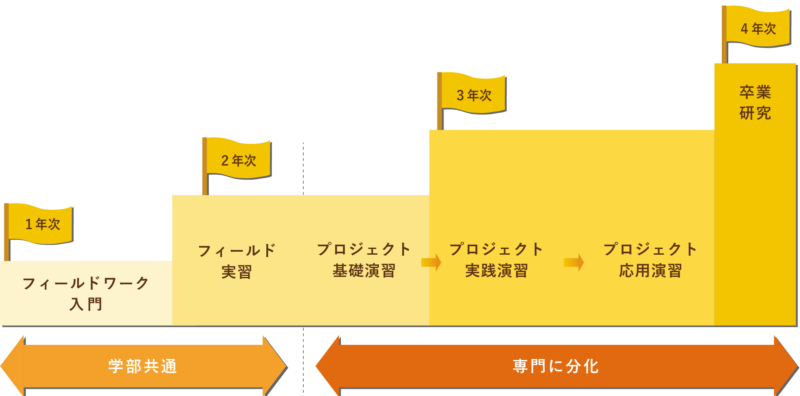

1年次から2年次にかけては、学部共通の「フィールドワーク入門」と「フィールド実習」を受講し、フィールドワークの基礎的な地域の見方・考え方、グループワークによる基礎調査の手法を学びます。2年次の後半から3年次では、より専門性の高いプログラムとして、各学科・各コースの専門教育と連動した「プロジェクト基礎演習」「プロジェクト実践演習」「プロジェクト応用演習」を通して、ステークホルダーとの協働による実践的な課題解決を学びます。そして、4年次では、大学4年間の学びの集大成として、指導教員の指導のもと卒業研究に取り組みます。

フィールドワーク入門

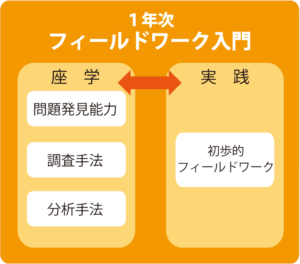

フィールドワーク入門は、実際にフィールドで学ぶための準備を行います。授業の前半は、問題発見能力や調査手法、分析手法など、フィールドワークで必要とされる基本的手法を座学で学びます。後半は、これらの手法を実践するための初歩的なフィールドワークを実践します。この実践を通して、事前準備、実地調査、事後報告までの流れを身につけます。この授業でフィールドワークの基礎を学び、2年次の「フィールド実習」で本格的な実習を学びます。

フィールドワーク入門は、実際にフィールドで学ぶための準備を行います。授業の前半は、問題発見能力や調査手法、分析手法など、フィールドワークで必要とされる基本的手法を座学で学びます。後半は、これらの手法を実践するための初歩的なフィールドワークを実践します。この実践を通して、事前準備、実地調査、事後報告までの流れを身につけます。この授業でフィールドワークの基礎を学び、2年次の「フィールド実習」で本格的な実習を学びます。

フィールド実習

フィールド実習は、愛媛県内で設定されたフィールドから1箇所を選択し、地域住民や企業などのステークホルダーへの聞き取り、ディスカッション、現地踏査を実施します。実際の課題に触れることで、現実感を持って社会を理解することができます。また、座学を通して地域課題の理論化と解決方法の探求を促進します。調査結果は地域の方々に発表・公開し、学生が持続的な地域社会の形成に関わる姿勢を学びます。

フィールド実習は、愛媛県内で設定されたフィールドから1箇所を選択し、地域住民や企業などのステークホルダーへの聞き取り、ディスカッション、現地踏査を実施します。実際の課題に触れることで、現実感を持って社会を理解することができます。また、座学を通して地域課題の理論化と解決方法の探求を促進します。調査結果は地域の方々に発表・公開し、学生が持続的な地域社会の形成に関わる姿勢を学びます。

プロジェクト基礎・実践・応用演習

プロジェクト演習(プロジェクト基礎、実践、応用)は、2年次後学期から3年次後学期まで一貫的に開講される科目で、各プロジェクトの指導を担当する教員の下、少人数で授業を行います。この科目で取り組むプロジェクトは、地域社会や企業が直面する様々な課題です。課題解決に向けて取り組むためには、まず対象について調査・分析し、課題の背景にある複雑な要因について多面的に考察することが必要となります。プロジェクト演習では、これらの調査・分析の成果を踏まえ、課題の解決に向けた提言・企画を検討し、より良い解決策を地域のステークホルダーと共に創り上げていくことを目指しています。3年次後学期には、各学科・コースでどのようなプロジェクトに取り組み、成果を得ることができたのかを共有するために、学生による成果報告会を実施します。

産業マネジメント学科

テーマ例

- AIが及ぼすビジネス形態の変化の予測

- 企業の戦略的経営・組織運営

- 企業会計を通してみる企業の社会的役割

- 従業員幸福度と企業成長の関係

- 若者に向けた日本酒のマーケティング戦略

- リノベーションによる衰退商業地の活性化

- 研究成果発表会への参加

- ポスターセッションでの成果発表

- 企業の方を招いたゼミの様子

- 地元企業でのフィールドワーク

産業イノベーション学科

テーマ例

- 魚類を用いた生物学的調査

- 水産業における生活史の調査

- 紙製品の分析、設計、試作

- 紙関連企業の調査

- 農機の自動化に関する研究

- 生け簀照明の自動点灯装置の開発強化

- 四国中央市での抄紙実習

- 環境学習会に講師として参加

- 農機の説明を受ける学生

- マイコンのプログラミング中

環境デザイン学科

テーマ例

- GIS技術を用いた斜面崩壊危険箇所抽出方法に関する研究

- 野村町復興ソングづくり企画『みんなでつくろう 野村のうた』

- ジオパークを活用した持続可能な地域イノベーション

- 立岩川流域の植生・土地利用と水質・河川生物群集との関係解析

- 松山市花園町通りでの実践プロジェクト

- 地域と連携した防災教育の実践研究

- 久万高原町避難所運営

- 松山市花園町通りでの実践プロジェクト

- 野村町復興ソングづくり

- 立岩川流域調査

地域資源マネジメント学科

テーマ例

- 愛媛県内の農山漁村住民と一緒に活性化を探る

- 久万高原町における地域運営組織の検討

- 内子町小田地区における民具・古民家調査と観光活用

- 砥部町における歴史遺産の保存・活用

- 愛媛県内のスポーツ中継を通じた資源活用・健康増進

- 松山市民の健康改善に向けたスポーツ教室の運営・指導

- 山村の暮らしの把握と資源発掘

- 小学校と連携した教育実践

- 飲食文化の聞き取り調査

- 健康ボランティアに向けた勉強会

社会共創学部プロジェクト成果報告会

- 令和5年度

-

- サイクリングを通じた松山市活性化プロジェクト

- ARアプリを使った防災まちあるきプログラムの作成と評価

- 火災シミュレーションを用いた植林の防火効果調査

- 横林バスツアー

- フィジー都市の建築物と景観

- 筋力向上活動習慣定着アプローチ

- 愛媛県産アボカドの認知拡大のためのロードマップ立案

- 愛媛大学生の就業感およびキャリアコンサルティングの認知度・利用促進に関する調査

- 果実収穫用ロボットハンドの開発

- クッション封筒の衝撃緩衝性能について

- 養殖マダイの内臓脂肪の魚油抽出と有効活用

発表会の様子はこちら

- 令和4年度

-

- 外部人材はどうやって地域づくりに寄与するか?

- 愛媛県西条市における陣屋建築の文化資源的特色

- 双海MOTTOツナガル・プロジェクト ~シニア・ハイブリッド型健康運動教室の実践~

- JR四国連携事業「地域観光チャレンジ2022」ツアー企画『心をうちぬく最上(西条)級の水と農作物』

- 宅配便による小規模の活魚輸送のための研究

- ペットボトルの家庭用カッティングマシンの開発

- 猫がおとなしくなる紙? ~マタタビペーパー~

- 海から生まれたアクセサリー

- 重信川サイクリングロードの世代別ルートの作成と提案

- 野村復興ハーブティーの開発

発表会の様子はこちら

- 令和3年度

-

- 紙ストロー用原紙の設計と加工法の検討

- 魚類の内臓の有効な活用法の検討

- 聴覚障害者向けの電車支援サービスアプリの開発

- JR近永駅周辺活性化の提案

- ウイズ・コロナ時代のオンラインツーリズムの可能性

‐四国西予ジオパークに関する双方向コミュニケーションを取り入れたオンラインツアーを事例として‐ - 「地域スープ」づくりによる地域プランディング~西予市横林地区の取り組み~

- 未完成の可能性in渡江 ‐西予市渡江地区における未完商店の活動‐

- 地域文化の保存・継承に向けた文化資源マネジメント実践-愛媛県内子町小田地区・東予地方を事例に-

- 地域の魅力創出!みてみいやみあきプロジェクト~伊予市三秋との連携・協働~

- 就労前の学生が考える理想の職場環境モデルの策定

発表会の様子はこちら

- 令和元年度

-

- 女性が管理職になろうと意欲をもてる組織とは?

- しっとり感ってなんだろう

- 肥育データ管理アプリの開発

- 宇和島市立遊子小学校におけるクロスロード防災劇の実践と報告

- 新しい農業のかたち 農福連携の実態とその効果

- 上島町における文化資源としての製塩業の歴史とその保全・活用について

- テレビ×スポーツ×ドキュメンタリー 大学生は何を求めるのか?

発表会の様子はこちら

- 平成30年度

-

- 四国の4国立大学とJR四国の連携事業~旅行企画の造成~

- HSTを用いた低振動産業用モノレールの開発

- のむら復興ソング番組プロジェクト~みんなで歌おう!のむらのうた~

- 農産物の流通販売対応を考える~大型直売所の比較研究から~

- 八幡浜班活動報告~黒いソーセージの販売促進活動を通して~

- 高齢者の身体活動普及プロジェクト~インフルエンサーに向けたセミナーを通して~

発表会の様子はこちら

※令和2年度の成果報告会は中止いたしました。