企業基本情報

- 社名

- 株式会社ダイニチ DAINICHI CO., LTD.

- 所在地

- 愛媛県宇和島市寄松甲1385番地

- 設立

- 1982年

- 事業概要

- 魚類養殖業、水産加工業、飼料製造業など

- 年商

- 282億円(2025年)

- 従業員数

- 198人(2025年)

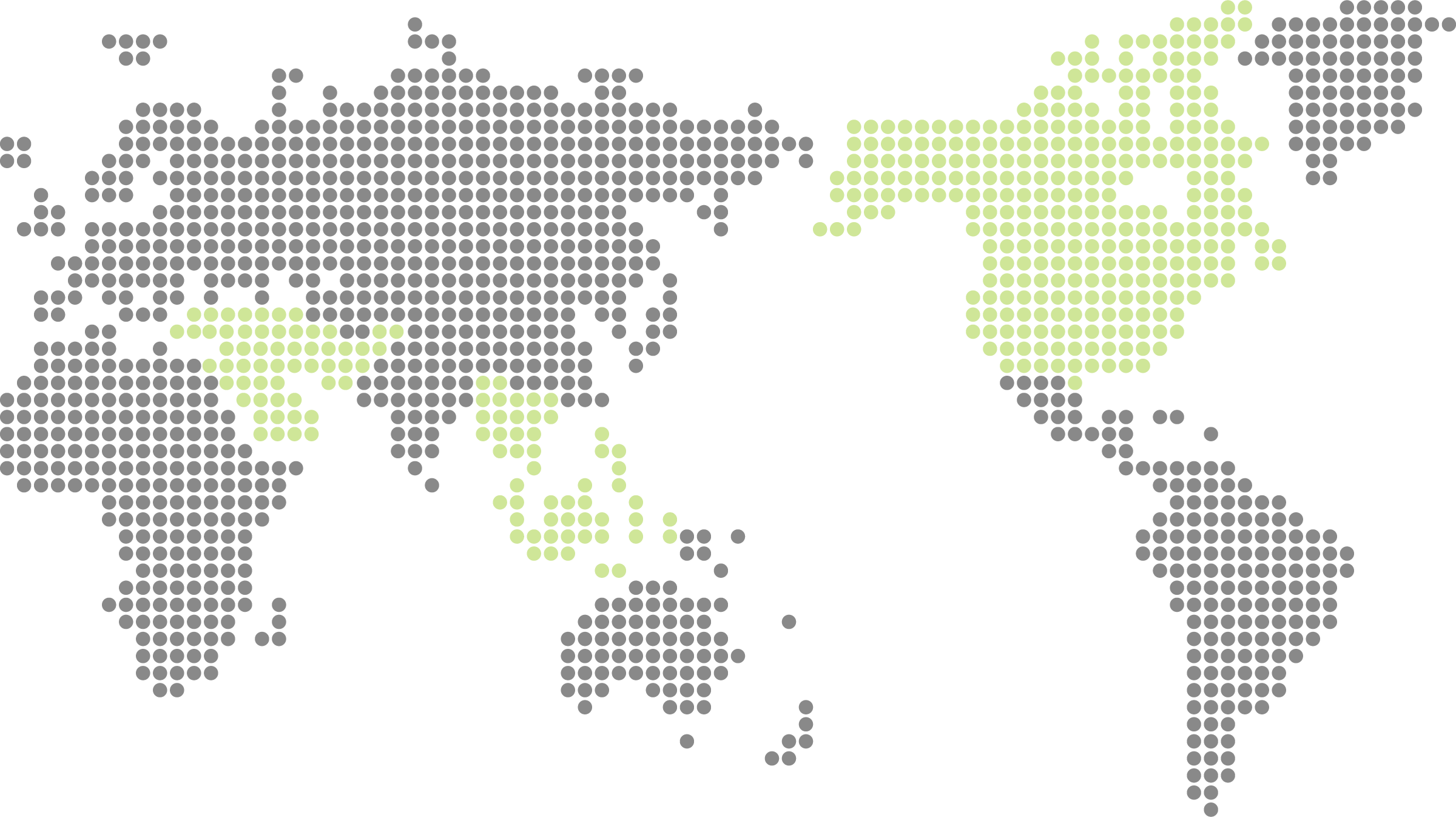

北米、東南アジア、中東方面への養殖魚などの輸出。

日本食の代表格とも言える寿司。それには新鮮な魚が欠かせない。その寿司は今や、世界各地で受け入れられ、日本国内で食べるものとそん色ない(なかには、それを超える)ものも多い。ではそのとき、シャリの上に乗る魚はどこからどうやってやってくるのか。魚介類消費もまた世界的な拡大をみせる中、宇和島市のダイニチが日本の魚類養殖ビジネスをけん引する。

当社は、魚類養殖業の飼料販売と、養殖に用いられるMP(モイストペレット)飼料の研究を起点として設立され、1984年にはMPの販売が開始された。その後、水産加工業や魚類養殖業も展開し、ハマチ・ブリ、マダイ、マグロなどが主要な商品となっている。これまでの事業展開を通じて、原料から資材まで、「養殖のトータルサポート」が可能である点が、当社の強みである。

当社では県内の西予市や愛南町に養殖場や加工場を設置しているが、東京都や和歌山県でも加工場を運営している。この理由は、産地から納品までの期間をなるべく短くするためである。たとえば午前1時に水揚げした魚をしめて加工し、午前6時に出荷すれば、午前10時頃には大消費地に立地する外食店舗に商品が到着し、その日のうちに提供することができる。

現在および今後の魚類養殖業のリスクとしては、海水温の上昇による養殖魚への悪影響と、生産者の高齢化や現象に伴う生産量の減少の2点があげられる。これらの対策の一つとして、愛媛大学南予水産研究センターとの間で、飼料開発の共同研究を実施している。また、飼料の主原料は魚であるが、最近では「脱魚粉」傾向にあり、代替となるたんぱく源として昆虫が注目されている。当社でもミザブの幼虫を乾燥加工し、原料の一部としてつぶしてから他の原料と混ぜ合わせて用いる。

海外との取引は、1996年にカナダからの配合飼料の輸入が最初であり、翌年にはチリやぺルーからの魚粉の輸入や、オーストラリアからのプラスチック生簀の輸入も開始した。当社では海外出身の担当者が交渉に対応できるため、独自に直接輸入することができ、事業の多角化に結びついた。養殖魚を輸出する際には、対米、対EUなど、それぞれの国・地域で定められた認証を取得しなければならないため、それぞれに対応したHACCP認定を取得している。また養殖魚について、動物・従業員・環境に配慮した養殖場から出荷されたものを指す国際認証としてASCラベルが存在する。当社では2020年に、世界初となるマダイのASC認証を取得した。水産物のブランド価値を高め、養殖事業の持続性を重視したことが、このきっかけである。

輸出業務は順調であり、今後もさらに拡大させたい。この際に重要な技術の1つが、「超冷燻」という特許であり、血抜きの際に魚を燻液につけて処理する方法である。その後ただちにマイナス45℃で冷凍することで、2年間保存可能となる。この技術によって加工された商品が、アメリカの寿司バーなどで解凍され、生で提供される。今後はマダイの処理にもこの技術を用いる予定である。保存期間が長いことは、商品の輸出を船便で行うことができ、コスト削減につながる点でも有利である。

今日、天然物の魚は十分に成長する前に漁獲してしまいがちで、小ぶりのものが多い。水産物需要の拡大も含めて、今後はさらに養殖業の重要性が高まると考えられる。また、日本の外食企業が国内での市場飽和を見越して海外進出する中、当社としても可能な範囲でこの流れに対応した海外展開を実現したい。