授業紹介

地域商業論

- 学科: 産業マネジメント学科

- 学年: 3年次

- 教員: 山口 信夫

- 科目群:専門力育成科目群

授業のねらい

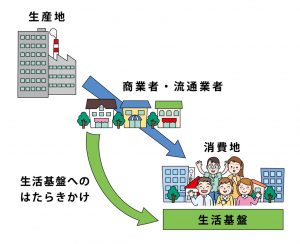

生活基盤にはたらきかける商業者・流通業者のイメージ

流通論の標準的な議論においては、生産と消費を効率的に結びつけることが商業者・流通業者の基本的使命であると考えられてきました。こうした観点の下では、品質のよい商品を、できるだけ低コストで消費者の元に送り届けることが、商業者・流通業者に求められます。もちろん、こうした役割は、現在でもなお重要といえます。

しかし、上記のような説明だけでは、地域社会の生活基盤それ自体を支える地域密着型の商業を十全に評価していくことが難しくなっています。たとえば、人口減少化社会、商店街や中心市街地の衰退、まちづくり三法の改正、買い物弱者問題、あるいは地域社会における応災力(災害対応力)の涵養、といった課題に正面から向き合おうとすれば、商業者や流通業者にも、上記のような効率的商業・流通認識とは幾分異なる役割が求められているように思われます。

このような問題意識から、本講義では、「生産と消費の効率的架橋」といったオーソドックスな流通課業認識を相対視し、商業者(とくに小売商業者)が地域社会の生活基盤の維持にどのように貢献できるのかといった観点から、新時代の商業・流通のあり方を考えました。

授業をふりかえって

日和山から石巻市門脇・南浜地区をのぞむ(2012年3月撮影)

地域商業をとりまく諸問題について考えるための論点は多岐に渡るため、授業の期間内で、それらの全てを説明し尽くすことは困難です。例年、どの論点を紹介し、どの論点を省略するかといったことに頭を悩ませています。

他方で、論点が多岐に渡るということは、実はそれ自体地域商業論という学問分野の特性でもあります。論点の取捨選択をおこないすぎると、地域商業論ではなくなってしまうかもしれません。

こうした問題意識から、受講生の理解できる範囲でできるだけ多様な論点を取り扱い、また、それらの論点が相互に関わり合っていることを可能な限り示すように努めました。たとえば、商店街組織化の困難性に関する論点や、コンパクトシティ論の考え方などは、授業で紹介している他の論点ともかなりの頻度でリンクしています。既に紹介している他の論点との関わりも示しながら進むことで、多様な論点の星座的連関を提示できるよう心掛けました。

ところで、この授業で紹介した論点を全て理解できたならば、いわゆるタウンマネージャーと呼ばれる職業や、自治体の商業系担当部署職員の適性があると誇ってよいように思います。また、そうした職業に興味がなくとも、まちを楽しく、元気にしていく活動に興味のある人にとって、この授業で紹介する議論は参考になると思います。仕事柄、愛媛の商店街やまちづくりの現場を回ることが多いです。いつの日か、この授業を履修したことのあるキーパーソンに出会える日を楽しみにしています。