報告書

YUI-GONプロジェクト

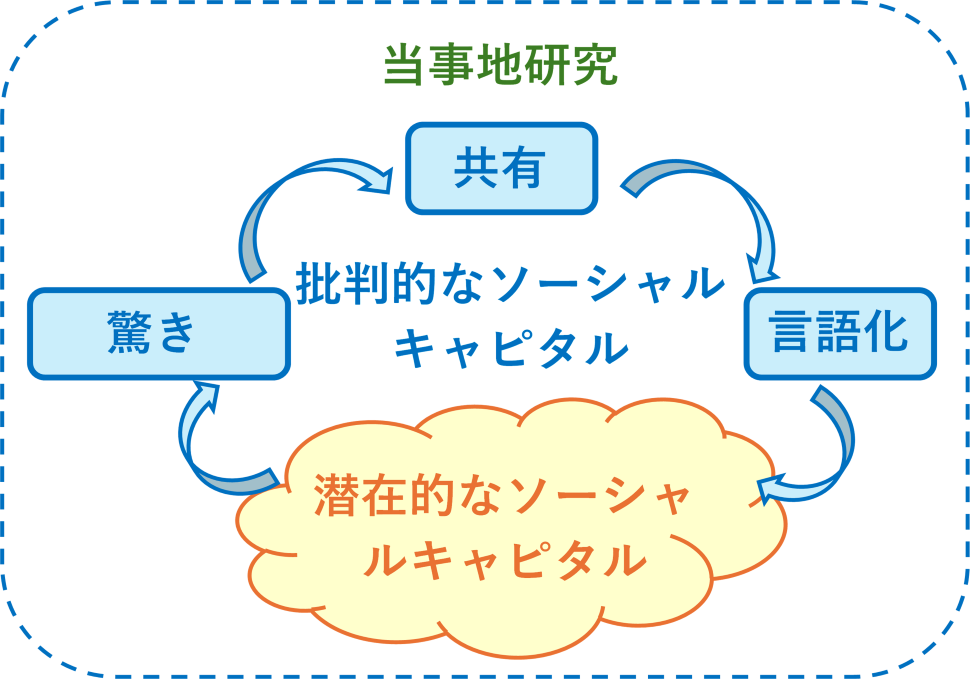

本プロジェクトでは、住民自身が地域の潜在的な価値や課題を探求する「研究者」の立場になって、地域の将来的な存続に向けた可能性(ポテンシャル)を発見・創造していく「当事地研究」という新しい地域研究アプローチを提唱し、西予市野村町において実践・発信しました。

具体的なテーマとして、同町の「YUI-GONプロジェクト」に着目し、住民相互のインタビュー実践を通して、当事地研究の意義やその効果的な進め方を明らかにすることを目指しました。この取り組みは、<YUI-GON = 遺・由・結-言>をコンセプトに、先輩世代へのインタビュー調査を通じて、先人の言葉を「遺」し、そこから野村町が今に至る理「由」を見出し、世代を超えて関係性が「結」ばれることを目指すものです。

野村町民との協働・連携により、全6組のインタビューを実施し、冊子として取りまとめました。また、全4回の住民ワークショップを実施し、インタビュー内容を共有すると共に、インタビュー協力者へのヒアリングを実施し、YUI-GONプロジェクトへの感想を語って頂きました。その結果、本プロジェクトを通じて、町民同志の「つながり」の強さが、野村町が現在の「のむら」である由縁であることが確認されると共に、そうした野村町のアイデンティティを次世代に継承することの重要性とその難しさが改めて共有化されました。これらの知見は、2025年2月22日に開催された野村学シンポジウムにおいて報告されました。

以上に加えて、過疎地域研究会(Marginal Area Research Group; MARG)主催の国際ワークショップ“The 18th workshop on Social Capital and Development Trends of Countryside in Knowledge and Risk Society”(2024年9月16日-17日、国際応用システム分析研究所(IIASA)@オーストリア)において、当事地研究の方法論に関する研究発表を行い、ソーシャルキャピタル論の観点から、地域の潜在的なつながりの深さ(latent social capital)を批評的なつながり(critical social capital)を通じて発見していく実践アプローチとして、当事地研究の意義や目的、方法や進め方を明らかにしました。

代表者:羽鳥 剛史(環境デザイン学科)

- 冊子の作成

- 野村学シンポジウムの様子

- 当事地研究のアプローチ