報告書

APCIMでの学会報告(プレゼンテーション表紙)

本プロジェクトは、障がい者支援のために用いられるサイボーグ技術の有用性や適用可能性、またそのリスクや問題点を、当事者である障がい者と共に検討することを目的としています。

ここでいうサイボーグ技術とは、ウェアラブル型の身体補助装置やBrain Machine Interface(以下、BMI)技術を主に指すものとし、その有用性やリスクを調査するために、障がい者やその支援者に対するアンケート調査やフォローアップ・インタビュー調査を実施してきました。

情報倫理学、法学、工学などにまたがる研究者がともに研究を行い、愛媛県の障がい者自立生活センター(CIL星空)や、地域の障がい者の就労支援組織などが協力してくださっています。

その成果として、次のように研究成果の公表を行いました。

<国際会議報告>

・Yohko Orito, Tomonori Yamamoto, Shizuka Suzuki, Hidenobu Sai, Kiyoshi Murata, Yasunori Fukuta, Taichi Isobe, Masashi Hori, ”Brain-Machine Interface Usage for People with Disabilities: Its Expected Benefits and Social Risks”. Asia Pacific Conference on Information Management(APCIM)2024年11月1日

<国内学会、ワークショップ>

・折戸洋子, 鈴木靜, 崔英靖, 村田潔, 福田康典, 礒部太一「越境する身体:サイボーグ技術への受容と抵抗 」日本情報経営学会第87回全国大会 2024年6月9日 (於:札幌大学)

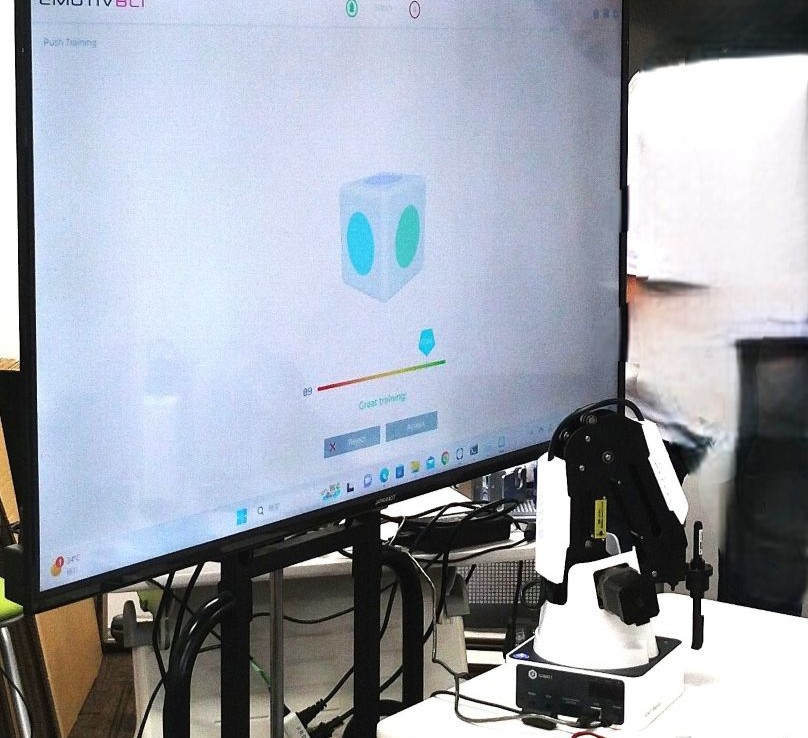

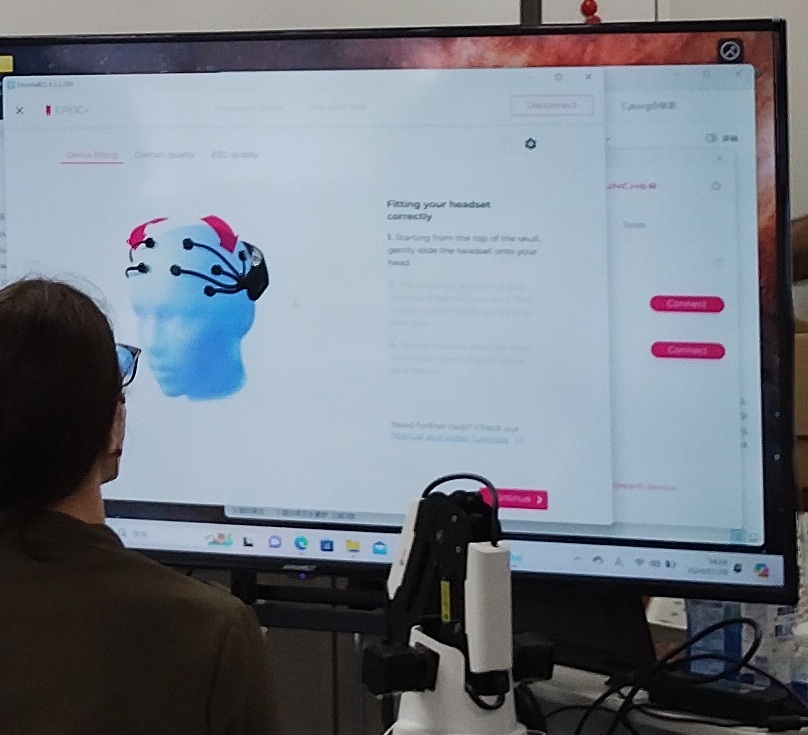

・折戸洋子, 山本智規, 崔英靖「BMI の倫理的課題―BMI 実証実験および半構造化インタビュー調査に基づく考察₋」『BMI の法と倫理ワークショップ』2024年7月29日(於:愛媛大学)

また、本プロジェクトに関係した学生による調査報告書(「未来の福祉社会を拓くXR:障がい者と高齢者の支援を中心に」 )は、2025年3月に明治大学ビジネス情報倫理研究所から公表されました。

本プロジェクトの成果の一部は、2025年9月に開催される国際会議(ETHICOMP2025)においても報告予定です(Extended Abstract採択済み)。

代表者:折戸 洋子(産業マネジメント学科)

- ワークショップで紹介されたBMI機器

- ワークショップで脳波計を試す様子(画面)