報告書

しののめ認定こども園のために作成したインセクトホテル

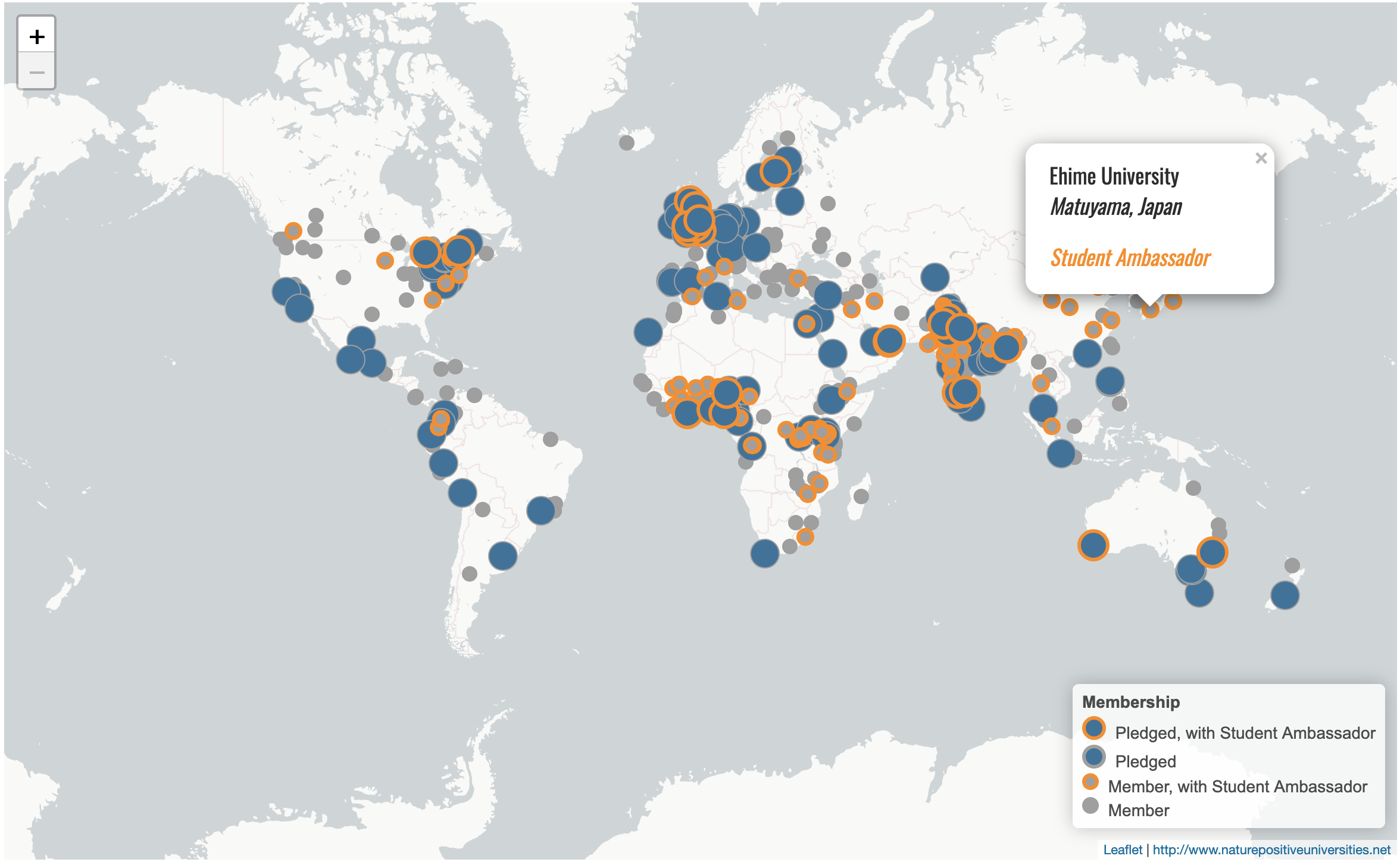

世の中では気候変動に並んで生物多様性の減少が深刻になりつつありますが、私たちの日常生活にできることは何でしょうか?このような中で、世界中の大学が動き出しています。Nature Positive Universitiesネットワークでは、「自然再生」や「マルチスピーシーズ(様々な生物種)・キャンパス」という形でキャンパスを色々な生き物と共に楽しむ場所と考えるなど、内容も形も様々な活動が行われていることを知ることができます。

愛媛大学でも「エディブル・キャンパス活動」から2022年に生まれた「マルチスピーシーズ・キャンパス」の取り組み(社会共創学部・教育学部・国際連携推進機構・SDGs推進室のコラボ)を始めて、すでに3年がたちました。今年は社会共創学部本館南にある実験サイトを中心に、ブルーベリーなどに厳しい猛暑や松山でも他人ごとではない水不足対策につながるように、環境デザイン学科と産業イノベーション学科の学生・教員の力を合わせて雨水タンクを設置しました。今後、電気を必要としない自動潅水システムを開発し、貯水量や使用量なども測っていきます。そのおかげできっとたくさん収穫できるようになるブルーベリーも、もちろん楽しみです!

兵庫県立淡路景観園芸学校の見学で学んだバイオネストやコンポストで資源を循環させ、いずれはキャンパス内で肥料づくりまで発展させたいと考えています。城北キャンパス北西角の実験サイトでは、雑草堆肥の他、キャンパス内の落ち葉や馬術部の馬糞を活かした堆肥づくりも実験中です。そのために実験サイトでは過度な手入れを避けて、土に眠っているタネから今年は何が新たに出てくるのかを待つことも毎年の楽しみになってきました。また新たに生き物の居場所を増やすため、プロジェクト演習の学生と共にビオトープを新設し、こちらの観察も始まりました。

プロジェクト演習といえば、今年度終了したプロジェクトの一環で、桑原にある「しののめ認定こども園」の依頼を受けて、色々な虫の居場所となるインセクトホテルを作ってみました。試行錯誤でしたが、ひとまず実験サイトでプロトタイプを作り、改良を重ねて、幼稚園に最終的にお届けしたものではデザインや安全性も心がけました。園児の感想などから、大学キャンパスから広がる地域との繋がりを実感できました。

そして、大学キャンパスとの繋がりが地域だけでなく、世界まで届くことを感じるきっかけもたくさんありました。環境デザイン学科の学生がNature Positive Universitiesネットワークの学生大使活動を始めたおかげで、愛媛大学が正式にネットワークのメンバーになりました。日本ではメンバーは3大学のみです。また、愛媛大学の取り組みへのインスピレーションともなった、学生と一緒にマルチスピーシーズ・キャンパスのデザインに授業の一環として参加してもらったアールト大学(フィンランド)の教員がキャンパスを訪問してくださり、今後作れたらいいな!と考えている国内外のマルチスピーシーズ・キャンパスをつなぐネットワークの実現への道をまた一歩進めた気がします。それに向けて、2023年制作のマルチスピーシーズ・エディブル・キャンパスのデザインビジョンも、国際学術誌の論文として投稿させていただき、学内のSDGs推進室シンポジウムでも複数の発表で報告させていただきました。

本年度も応援していただいた学生、教職員、地域のみなさま、どうもありがとうございました。より詳しい活動内容は愛媛大学マルチスピーシーズ・キャンパスホームページでも発信しています。そしてご興味があれば、ぜひ声をかけていただき、一緒にマルチスピーシーズ・キャンパスを作っていきましょう!

マルチスピーシーズ・キャンパス・チーム

(環境デザイン学科・産業イノベーション学科・地域資源マネジメント学科・愛媛大学SDGs学生推進室「だいだい」の学生、教員:ルプレヒト・小長谷・竹島・徳岡・島上・笠松・ヒディング・向・竹下)

代表者:ルプレヒト・クリストフ(環境デザイン学科)

- ブルーベリーなどのための雨水タンク

- キャンパス内の落ち葉や馬術部の馬糞を活かした堆肥づくり

- 学生のおかげで愛媛大学が正式にNature Positive Universitiesメンバーになりました