研究紹介

情報倫理学

- 教員: 折戸 洋子

- 学科: 産業マネジメント学科

- キーワード: 情報倫理、ICT(情報通信技術)、AI、サイボーグ

情報倫理学って何?

現代の社会において、スマートフォンはもはや日常生活のなかで欠かせないものとなり、インターネットがなければ、非常に不便であると感じる人も多いでしょう。TwitterやInstagramなどに代表されるソーシャルメディアを頻繁に確認したり、テキストや写真や動画などの情報を発信したりすることももはや珍しいことではありません。このように現在の社会において、情報通信技術(ICT:Information and Communication Technologies)は、様々な場面で幅広く利用されています。また、企業活動においても同様に、ICTベースのシステムの活用を前提としたビジネスや業務が行われ、それによって私たちの生活や所属する組織、社会全体の活動を大きく改善したり、効率化したりしています。

しかし、その一方で、ICTが社会や企業での活動、個人の生活での活動の性質やあり方そのものを変えてしまうような著しい変化をもたらし、その中には、社会全体、組織、個人にとっての問題やリスクも引き起こしている場合があります。そのようなICTの開発や利用によってもたらされる社会的あるいは倫理的な課題やリスクに対して考察や分析を行うのが情報倫理という学問・研究領域です。この学問・研究では、ICTの発達に伴って生じる倫理的問題がなぜ、どのように生じているのか、また、それらに対してどのように対処していくべきなのか、といったことへの考察が行われます。そして、それに関するポリシー(解決のための方針)を作り、それをリコメンド(提案)していくということが目指されます。

そのため、ICTが社会の中で広く浸透し、そのネガティブな影響や問題が深刻化してしまってからこのような考察を行うのでは遅く、より早い段階での考察が求められます。つまり、ICTの開発段階や実装の初期段階にこの情報倫理の考察というものが行われるべきであり、当然、それが求められてくるのです。このような問題は、ICTが用いられるあらゆる場所や環境においても生じるため、都市部に限らず、地方においても同様であり、その認識がなければ、ICTを適切に使いこなすことはできず、逆にリスクに飲み込まれたり、十分な費用対効果を上げることが難しくなったりするでしょう。

AIは暴走するのか?

例えば、よくAIに関しての不安や恐れがあることが取り上げられます。AIは便利であるけれどもAIがどのように動くかわからない、AIが人間のコントロールを離れて、暴走した時に人間を攻撃することがあるのではないか、AIが過剰に発達することによって人間は仕事を失っていくのではないか、それは人間にとって幸せな未来なのであろうか、というようなことが疑問として挙げられています。AIに関して、AIが学習するデータの収集や判断にどのようなリスクが発生しているのかについてその全てが把握されているのか、また評価しきれているのかというともちろんそんなことはありません。これらのAIにまつわる倫理問題に対しても、AIが広く実装され、何らかの社会的なリスクを引き起こす前に考察し、継続的に考えていかなければいけない問題でしょう。

人間はどこまでサイボーグ化されるのか?

これまで行ってきた研究の中には、人間のサイボーグ化に関する研究もあります。現在では、身体や知的能力をサポートするサイボーグ技術が進展しており、人間の体に直接埋め込むインプランタブルデバイスの利用も可能となっています。しかし、このような技術の利用によって人間が本来もつ感覚や感性、人間であるゆえの価値、能力と思われていたことが曖昧にされるかもしれません。そうなれば、「サイボーグは人間なのか?」、「人間はどこまで機械化できるのか?」という人間の尊厳に関わる根本的な問いに向き合うことが求められるでしょう。また、サイボーグ機器を装着する個人をそれらの機器を通じてトラッキングすること、例えば、一定の権力を有する組織が、リアルタイムにサイボーグ機器を通じて個人の行動履歴やその身体状態も含むデータを利用することは,犯罪防止やテロ対策のために正当化されるのでしょうか?また、サイボーグになることについて、社会的公正性や機会均等をどう確保するのかという問題もあります。サイボーグ技術が個人や社会全体にとってより良い方向で利用されるのかは、その技術の進展だけではなく、技術の利用がもたらしうるリスクに対する適切な評価が行われるのか否かにもかかってくるのです。

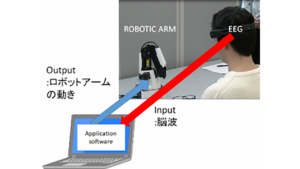

このような研究の一環として、サイボーグ技術の一つであるBMI(ブレイン・マシン・インターフェース)を利用する際の有用性や社会的・倫理的課題の検討を目的とした実験・調査を現在行っています(写真)。ここでは実際に、ウェアラブル型のブレインマシンインターフェースを用いて、脳波のみでロボットアームを操作してもらい、操作性や倫理的な問題についての認識をインタビューしています。

BMI実験の全体像

実験の様子

参考文献

村田潔・折戸洋子編著「情報倫理入門 ICT社会におけるウェルビーイングの探求」ミネルヴァ書房、2021年.